Q: まず、Cony Planktonさんというお名前ですが、ドイツ人レコーディングエンジニア兼プロデューサーのコニー・プランクから取ったものですか?

そうなんです。以前、レコードショップでアルバイトしている時に、『Who’s That Man -A Tribute To Conny Plank』(2013年)が発売されました。それ以前から、私は本名をもじったコニーというあだ名で呼ばれていて、そこから拝借したんです(笑)。このアルバムでは、Phewさんが『Signal』という曲をカバーされていて、実は音楽的な影響も強いんです。

Q: ご家族がミュージシャンということですが、影響はあるんですか?

父は羅麗若(ラレイニヤ)というジャズやプログレバンドを組んで活動していたようです。子供の頃から、父が練習していた難解な曲を聴いていました。その影響もあり、私は子供の頃からクイーンが大好きで。今となっては、英才教育になっていたと思います。母はニューウェイヴが大好きで、ファッションにも興味のある人。人とかぶらない服を着ることがモットーで、昔から家には変な、いや(笑)、変わった服が多くて。当時からメンズサイズを着るのも好きだったようです。

Q: コニー・プランクの影響も、なんだか理解できる環境ですね。

クラウトロック自体は家ではあまりかかってなかったのですが、アルバイト先の上司から「これは聴いておいたほうが良いよ」とすすめられ、Phewさんやアーント・サリーが大好きになりました。

Q: Conyさんは、バンドデビュー当初から独自のセンスでファッションページに取り上げられていますが、お母さまの影響ですか?

それはあると思います。母はダボっとした’80sっぽいファッションを好んでいて、子供の頃から可愛いと思っていました。私が子供の頃、家族で撮った写真を見直すと、すごく可愛いんですよ。例えば、駒沢公園で撮影した父と母のお洋服は、今見ると良い感じで。私は1993年生まれなんですが、自分の記憶のなかに1990〜2000年代のキラキラして華やかな東京の雰囲気が少し残っていて。今とはまた違う時代を体験できて良かったと思っています。

Q: 今回の取材は東京・新代田にあるFEVERの楽屋をお借りしていますが、この近所で生まれ育ったそうですね。

今は別の街に住んでいますが、この街で20年以上過ごしました。だから、引っ越す時は寂しいというよりもちょっと怖かった。自分で言うのもなんですが、都会っ子ですよね(笑)。

Q: 個性的な人やお店が多いから、ファッションを見る目も肥えますね。

実はファッションにもあまりこだわりはなくて、「ダサくなければ良いや」くらいなんです。実は掘り下げる精神というのがあまりない。私なんかより、バンドメンバーのほうがよっぽどお洒落で、たくさん可愛いものを知っている。だから、買い物へ行く時は、どこへ行けば良いのかよく相談しています。

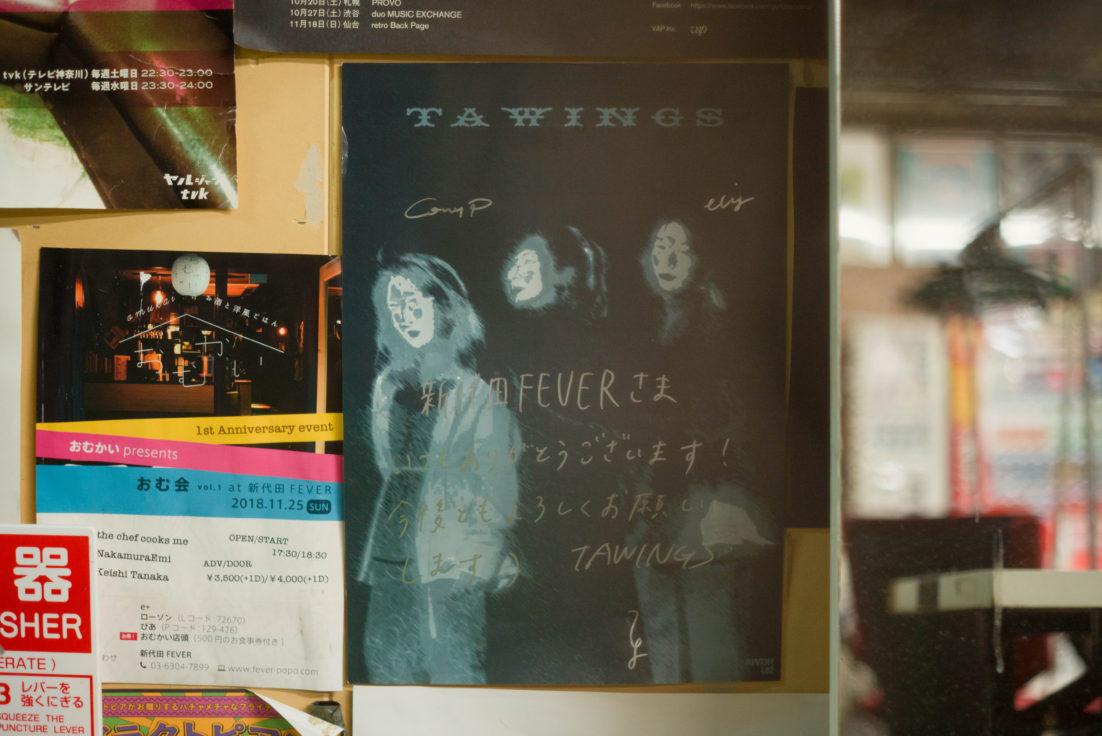

新代田FEVERの楽屋。壁には所狭しと、過去に出演したバンドやミュージシャンのサイン、ライブ告知のチラシなどが貼られ、楽しいカオス状態。出演する機会の多いConyさんにとって、もっとも落ち着く楽屋なんだとか

Q: バンドメンバーのお話が出たところで、2016年にTAWINGSを結成されていますが、経緯を教えてください。

19歳くらいの時に、アルバイト先のタワーレコードで、eliyちゃんと出会ったんですよ。大きなお店だったので最初は「この商品はどこに置けばいいですか?」というような、業務上の話しかしていなくて。そのうちに先輩たちが「趣味が合うから、仲良くなったほうがいいよ」と、お見合い状態でセッティングされたんです。案の定、すぐに打ち解け、仕事が終わったら一緒に帰るようになりました。その時、ちょうどバンドを組む為にメンバーを探していたんですが、eliyちゃんが「やりたい!」と立候補してくれて。それが始まりですね。最初は「こういうビジュアルにしたい」とか「海外でライブとかやりたい」とか、本当に現代っ子的な始まり方で。「ただただ可愛くて、でもカッコ良くて、チヤホヤされたい」くらいの感覚で始めました。

Q: 音楽的なコンセプトはあったんですか?

結成当初は本当にいろいろ考えて。大好きで聴いていたインディーズのバンドを参考にしましたね。イギリスのバンドの湿度や憂鬱な感じが、自分のキャラクターに合っていると思ったし、その反面でアメリカのバンドのヘタウマでカラッとした雰囲気も真似してみると評判が良かった。特にUSのガールズバンドが多くて、ダム・ダム・ガールズとか、自分たちはあそこまで底抜けに明るくできないけど、ピーチ・ケリー・ポップのステージを間近で見て参考にしていました。

Q: 最初はパートが違ったそうですが、どんな編成だったんですか?

私はドラムで、eliyちゃんがギター。ところが、スタジオへ入って8ビートを30分とか叩いてみると、乳酸が溜まっちゃって無理だったんです(笑)。動かす筋肉が違うので、頭でビートは理解していたけど物理的にダメでした。

Q: それまでバンド活動をしたことは?

初めてのバンドがTAWINGSなんです。学生時代にブラスバンドでパーカッションをやっていたので、ドラムの基礎はできるんですが……そう甘くはなかった。その後紆余曲折あって、私がボーカルギター、eliyちゃんがベース、その後ドラムのYurikaちゃんが加入し、現在の編成になりました。

Q: 曲ができるよりも先に、ライブの予定が決まっていたそうですね。

もともとライブハウスには遊びに行っていて、そのなかの友達がブッキングをやっていたんです。デモテープを聴かせたら気に入ってくれて、すぐライブに誘ってもらえたので、それでやっと曲を作るという(笑)。お遊び感覚だったのでダラダラしてましたが、できるだけ早くリリースもしたかったので急ぎましたね。

Q: ’17年のデビューシングル『Listerine / Dad Cry』は、ガレージかつポストパンクな雰囲気が最高でした。

ポップだけど、ほかのバンドとは違う雰囲気を出したかった。その点では、自分たちのカラーをはっきり出すことはできたと思います。アイデアや断片的なフレーズはたくさんありましたが、一曲に仕上げるということをやったことがなくて、すごく時間がかかりました。初めての曲作りだったので、周りの人から意見を聞いて、試行錯誤しながら完成させました。

Q: 2018年にはテキサス州オースティンで開催されている音楽フェス「SXSW 2018」に出演されていますが、現地でのリアクションはどうだったんですか?

街中のライブハウスを繋げたフェスになっているんですが、機材とかかなりめちゃくちゃで。日本でライブやる場合、事前に会場へ機材リストや回線図を提出するんです。でも「SXSW」で出演したステージでは、そんなもの必要ないんですよ(笑)。当日、現場へ行ってスタッフと「何使うの? あ、その機材はないから、これでやって。メンバーの人数分のアンプないから借りる?」みたいなノリで。行き当たりばったりで音を鳴らして。音が出ない場合もあるけど、お客さんがめっちゃ盛り上がっていて。大変だったし、「これで良いんだー!?」って驚いたけど、もう楽しすぎて。事前に噂は聞いていましたが、アメリカ人はじっとステージを見ているということがないんですよ。きっとみんな踊りたくて来ている感じだから、受け入れ態勢が最高で。全然緊張する感じがなくて。日本よりも緊張しなかった。とにかくバンドでアメリカへ行けたのは、人生のなかで一番楽しかった思い出かもしれない。学生時代にカリフォルニアへ短期留学した時も楽しかったけど、とにかく初めて海外でライブができたことは大きかったですね。

Q: テキサスの後には、LAにも行かれたそうですね。

ジェリー・ペーパーというバンドが来日した時に仲良くなって、「SXSW」へ行く旨連絡しておいたんです。そうしたら「LAにおいでよ! みんなでうちに泊まればいいからさ」と言ってくれた。しかも、ライブまでブッキングしてくれて。誰かのデカい家でパーティがあって、そこでやりましたね。そこにマイルド・ハイ・クラブのメンバーとか、いろいろな人が見に来てくれて。憧れの海外ミュージシャンとの距離が近く感じられて、感動でした。ただただ楽しかった。

「父や母が昔着ていた洋服がすごく好きなんです。だから私のクローゼットのなかは、実家のクローゼットから持ってきたものがほとんど。文化服装学院出身だったおばあちゃんも洒落た人だったので、遺品整理は楽しかった」

Q: どんどん活動が広がるなかで、いよいよアルバム制作に入るわけですね。

アルバムを聴きたいと言ってくれる人が増えてきたので、そろそろ作らないとと思い始めた時期ですね。あんまりニッチな方向に偏り過ぎないよう、試行錯誤して作りました。内向的な雰囲気は出したいと思っていたのですが、第三者の意見を聞きつつ曲を作りたかったので、共同プロデューサーとして、Klan Aileenの澁谷 亮さんに手伝ってもらいました。

Q: 2019年の12月にアルバム『TAWINGS』をリリースするわけですが、すぐにコロナ禍に入ってしまうという。

全然動けなくなってしまいましたね。リリースパーティというのが、2020年のバレンタインデー2月14日で、まだ感染予防に関しては曖昧な時期で。もうマスクの着用と消毒はしていたかな? ギリギリでしたが、開催することができました。ウイルスに対しておおらかな考えの人もいる頃でしたが、私は怖がりなのでビビってましたけど(笑)。思うように活動ができなくなってから、自分の楽曲やライブのあり方を考える時間が増えました。「楽しかったけど、もっとできたな。なんでだろう?」とか。なんでもよく考え、反省し、次に繋げるにはどうすれば良いのか現実的に考えるようになりましたね。

Q: 現在はバンド活動を休止して、ソロ作品の制作中ということですが。コロナ期間中、自分を見つめ直す時間を持ったことがキッカケですか?

そうですね。いろいろな理由はありますけど、考え方が変わったというか、英語で歌うということに疑問が出てきて。それで日本語でも曲を作ってみたいと思いました。

Q: TAWINGSで、日本語詞で歌うという選択肢はなかった?

日本語の歌詞での曲は、TAWINGSではなく別のかたちで実現してみたいと思ったんです。ゆっくりですが曲を作って、今年中にはシングルを出したいと思っています。

Q: では、「続くこと、続けること」というインタビューテーマを踏まえて、形態は変わりますが、これからも音楽活動や表現活動は続けていくという?

音楽活動を止めるという選択肢は、全くないですね。バンドは結成当時から行き当たりばったりでやってきましたが、続けていくうち、自分のなかの知らない自分をどんどん発見していくことができたというか。気が付かなかっただけで、自分のなかで大きく存在していたものを、続けていくうちに発見しているような気がしていて。それがソロ活動の源泉になっているのかもしれない。一生完結することはないと思うんですけど、最近は新しい自分を探っていくのが楽しいですね。「こんなことできたんだ!」とか「こんなにできなかったか!」とか(笑)。曲を作っていくうちに発見することが多いかな。

トレンチコートを着るのは今日が初めてというCony Planktonさん。「大人になった気分でドキドキしました」とはにかみながら着こなしてくれた。153cmと小柄なConyさんは厚底の靴がいつものスタイル。MOSCOTのメガネに、父が愛用していたクイーンのツアーTシャツと古着のワンピースでコーディネート

アーティスト

コニー・プランクトン

1993年東京生まれ。2016年に3人組バンド、TAWINGSを結成。ガレージ、ポストパンク、ニューウェイヴなど様々な要素を飲み込んだサウンドで、東京を拠点に活動。2017年5月に1stシングル『Listerine / Dad Cry』を7インチでリリース、その後2018年1月に2ndシングル『Invisible / UTM』をカセットでリリース。ザ・レモン・ツイッグス、ハインズ、ジャパニーズ・ブレックファストなど、多くの海外アーティストのサポートをつとめ、2018年の「SXSW 2018」に出演、初の海外公演を行った。2019年ファストアルバム『TAWINGS』をリリース。現在バンド活動を休止し、ソロ活動の為の楽曲を制作中。Instagram @conyplankton