ダーウィンのガラパゴス、その扉を開く

もの静かな佇まいでありながら、内にとてつもない情熱を秘めている。一本の糸が滑らかな布を織り上げるように、一つひとつの言葉を丁寧に紡いでいきます。濃紺色のスーツとそれを引き立てる鮮やかな赤を織り交ぜたタイとメガネを、さらりと着こなす福岡伸一さん。サントリー学芸賞を受賞し、87万部を超えるロングセラーとなった『生物と無生物のあいだ』を出版した2007年以降も、福岡さんは数えきれないほどの著書を執筆し続けています。

「コロナが世界を襲ってくるほんのちょっと前に、ガラパゴス島に探検に行きました。アクアスキュータムの1号店が、ロンドンのメイフェア地区にお店を出したのは1851年のことだったそうですね。ちょうどその後ダーウィンが『進化論』を発表したのですが、今回の旅はそのダーウィンがガラパゴスに行った時と同じ航路をたどって、彼が見たものと同じものを見よう、という冒険のプロジェクトだったんです。NYに戻ってから世の中にコロナが蔓延し、半年くらいNYの家に閉じ込められていたんですが、おこもり時間ができ新しい執筆もできたので、私にとっては良い時間でした」

6月に発売されたばかりの『生命海流』は、ダーウィンの航路をたどり大海から入ったガラパゴスを生命の視点から描写する航海記として、福岡さんの世界にまた新しい扉を作ることになりました。

生物研究の原点にあるセンス・オブ・ワンダー

絶えず探究心に満ちあふれ、止められない好奇心を追い続けている福岡さん。彼の心に生物研究の情熱の火が灯った瞬間は、いつだったのでしょうか。そして、原点となる幼少期、自然の美しさや精妙さに魅せられた福岡さんの少年時代とは、いったいどのようなものだったのでしょうか。

「どんな人にも子供時代があります。レイチェル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』という言葉に表されるような子供の驚く心こそ、その人の原点になると思うんです。まだインターネットも携帯もゲーム機もない、昭和の真ん中に生まれた私は、身近な自然に心を惹かれました。どちらかというと内向的で、あまり友達のいない孤独な少年だったので、人と目が合わずにいつも下ばかり見ていたから、地面にいる虫とか蝶とか、そういうものに惹かれていきました。やがて自然のなかにあるメッセージやデザイン、美しさっていうものに魅せられていったんです」

なかでも、昆虫少年だった福岡さんの心を掴んだのは、蝶が見せる完全変態、メタモルフォーシスでした。

「卵が幼虫になり、幼虫がやがてサナギになるわけですが、サナギのなかでは幼虫の細胞は一旦ドロドロに溶けてしまう。だからいくらサナギをさぐっても、そこには幼虫の面影もないし、蝶の形もない。なかにはどろっとした茶色い液体が入っているだけなんです。残酷ですが、私は幼少期に何度もあけて調べました。ところが2週間すると、サナギのなかで新しい細胞が蝶の形を作って、さらに3週間経つとそのなかから蝶が生まれてくる。その変化にすごく驚かされましたし、生まれてきた蝶の美しさにも目を奪われました。真ん中から完全に左右対称の構造をしていて、模様も色も美しい。そこに、秩序に対する“美”みたいなものを感じたんです。そういうものが、私の『センス・オブ・ワインダー』であり、原点になったんです」

福岡伸一さんの新著『生命海流』(朝日出版社刊)は、かつてダーウィンが旅したガラパゴスを、同じ航路で海から巡り綴った航海記。島の大自然を全身で感じながら、奇妙な生物たちの“進化の現場”が生き生きと綴られている

自然界が作り出す、青色の不思議に魅せられて

大人になった今でも福岡さんの心を掴んで離さないものに、自然界が作り出した「青色」があります。それはまるで、手の届かない宇宙のような、果てしない自然のロマンを見ているよう。

「青字に黒い模様が入ったカラスアゲハや、ルリボシカミキリという小さなカミキリムシも大好きでした。それらは本当に、宝石みたいに輝く青色をしているんです。空の青、海の青、遠くの山も青くて美しいのに、自然界の青は取り出すことができない、いつも遠い色なんです。そういう美しい青さが小さな虫にぎゅっと詰まっていることが、とても不思議で非常に魅せられました。

昆虫図鑑で知ったルリボシカミキリも、一度でいいから本物を見てみたいと野山をさまよってもなかなか出合えず、3年ほど経ったある夏休みに、山梨県の山道でついに本物を見つけたんです。天にも昇るような気持ちで、それを標本箱に入れたら、だんだん青くなくなってしまった。生きている時は青いのに、死ぬと青くなくなってしまう。それは、表面の構造色を支えていたミクロな構造が崩れてしまったからなんです。そんなことを調べたり研究したり、考えたりすることが職業になればいいなと思って、だんだん生物学の勉強をするようになったんです」

美しさの基準点と、生物学者のファッション観

生物から知り得た形や色の不思議、そして一瞬一瞬の美しさは、大人になった今も福岡さんの心に染み付いています。そして時折、福岡さんならではの審美眼が見え隠れする、微笑ましい瞬間が訪れるのです。

「ある時電車に乗って本を読んでいたら、目の前にお洒落な女性が立ったんです。その人は自他ともに認めるお洒落さで、ブラウス、スカート、ショール、その配色もすごく上手で綺麗でした。でも何となく、変だなと思ったんです。その時はわからなかったんですが、だいぶ後になって気が付いたのが、『もし蝶だったら絶対にああいう配色はしない』ということ(笑)。私のなかの美意識の原点は、蝶が身に纏っている衣装。例えば、キシタアゲハというお洒落な蝶は、上は漆黒のブラックでボトムは鮮やかな黄色、さらに赤い襟巻きを巻いている。その女性の配色に少し違和感を感じたのは、自然が示している配色と少しずれていたからなんです。これは私の勝手な感覚なんですが、審美眼や美意識っていうのはすべて自然から学んだもの。自然はやっぱり、無限のデザインソースだし、人間よりもずっと長い進化の歴史を生き抜いてきているので、圧倒的に完成されているんです」

絶えず流れる川のごとく、生命は流転し続ける

小さな手で、幾度となく触れてきた生命の美しさと不思議こそが、福岡さんの原点。そして昆虫少年の心は次第に、「生命とは何か」という素朴で大きな問いへと変わっていくことになります。人類史上最大の問いかけとも言えるこの疑問に対して、福岡さんが導き出したひとつの答えがありました。

「“生命とは何か”というのは、昆虫少年の素朴な問いでした。同時にそれは科学者の問いでもあり、人間の文化史、哲学者、文学者も問うたことです。私は生物学を長い間研究した結果、生命を生命たらしめているもっとも大切なことは何かと問い詰めたら、それは『動的平衡』だと導き出したわけです。

我々は、自分の身体はある一定の固体だと思っています。そして、精密なメカニズムで動いていると思っていますよね。メカニズムという言葉のメカとは機械という意味ですから、生命をミクロな機械仕掛けだととらえている人も多いかもしれません。でも、我々の生命体としての身体というのは、機械みたいに部品がただ寄り集まってできているものではなくて、実は絶え間なく壊され続けていて、しかも絶え間なく作り替えられているものだったとわかったんです。

私たち人間は、だいたい37兆個の細胞からできているんですが、この細胞も毎日何百万個も壊されて作り替えられている。実感できないけれど、一番早く入れ替わっているのは消化管の細胞で、2〜3日でもう捨てられているし、筋肉の細胞だろうが肝臓の細胞だろうが、すべての細胞、あるいは細胞の中身は作り替えられているんです。骨や歯みたいに、かちっとしたように見えるものであっても、その内部は常に作り替えられています。

だから、“昨日の私”は“今日の私”ではないし、数ヵ月も経つと“私”を作っていた分子や原子はかなり入れ替わっている。1年も経つと、“去年の私”を作っていた物質というのは今の身体にはほとんど残っていなくて、大半が入れ替わっていると言っても過言ではないんです。だから、久しぶりに会った人に『やあ、全然お変わりありませんね!』と言われても、それは生物学的には間違っていて、お変わりありまくっているわけですよ(笑)。1年も会っていないと別人になっている。だから、去年私が言ったことは別人が言ったことなんで、約束なんて守らなくていいかもしれないし、心変わりするのは当然のこと。人間以外の生物はみな“今”を生きているだけで、過去にこだわったり、未来を夢見たりしていないわけです。人間だけが言葉を生み出したせいで、過去とか自己同一性とか、契約とか約束とか、いろんなものに縛られていますが、本来の生物は何にも縛られず、絶えず流転しているもの。これが『動的平衡』ということなんです。

『方丈記』の冒頭みたいに、——ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず——というのが、生命の現場で絶えず起きているわけです。なぜそんなに一生懸命に自分自身を作り替えているかというと、これが“生きる”ということだからなんです」

生物学者

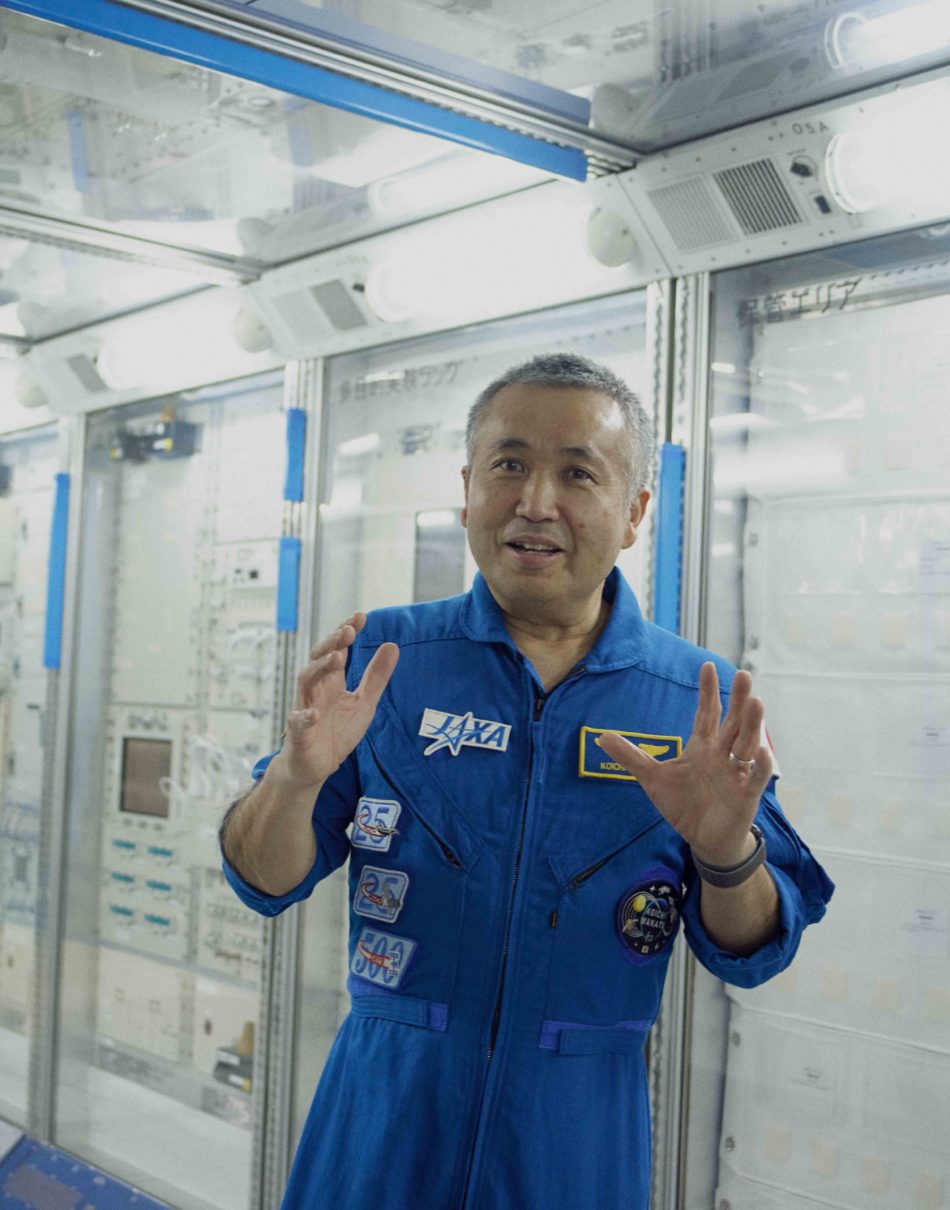

福岡伸一

ふくおか・しんいち 1959年生まれ。米ハーバード大学医学部フェロー、京都大学助教授などを経て、青山学院大学教授。米国ロックフェラー大学客員研究者。生物学者。分子生物学者としての科学への視点と、平易で情緒的なサイエンスの魅力を伝える書き手として人気を博す。『生物と無生物のあいだ』でサントリー学芸賞・新書大賞を受賞。著書には『動的平衡』、『芸術と科学のあいだ』ほか、「生命とは何か」をわかりやすく解説した著作多数。近著には『生命海流』がある。