素朴な針仕事、イギリス式ダーニング

セリアさんのスタジオを訪れたのは、初夏のロンドン。スタジオの壁には創作見本や作品の写真がずらりと貼られ、箱が積み上げられています。一角にはダーニングが施されたソファも。お直し部分があえて際立つように、地色と異なる色の糸でダーニングが施された作品はまさにアート。新品の服やソファよりも魅力的に見えます。

「散らかっててごめんなさいね。教えている大学は学年末だし、チューリッヒの展覧会の準備もありとても忙しくって。コロナ禍では暇を持て余した時期もあったので、ソファにダーニングする余裕があったんですが」

イギリス式のダーニングは、スイス式や日本のかけはぎのような繊細な技術がいるものではありません。穴の空いたところを縦糸と横糸で織り上げるような「直した感」が残る素朴なもの。その分、セリアさんの作品のように、自由でアーティスティックな表現も可能です。

ハードな彫刻からソフトな編み物に転向

セリアさんがこのダーニングという表現方法に行き着くまで、かなりの紆余曲折があったと言います。大学はアメリカのハーバードに留学。ここでは彫刻を専攻し、当初はメタルやコンクリートなどハードな素材を使った作品を制作していたそうです。

「子供の頃から編み物は好きでした。大学の課題になかなか取り組めない時、アイデアが浮かばない時など、ウォーミングアップと称して編み物をするようになったんです。そのうち、課題の制作は進まないのに編み物の方はどんどん長くなる始末で。結局、編み物とその工程を映像にする作品が卒業制作になりました。卒業後は奨学金を使って前から興味があった日本で、同じコンセプトの作品を作ることにしました。公園や駅のベンチに座って、またハイキングをしたりしながら、編み物をする様子をビデオカメラで自撮りし、9ヵ月かけて日本を縦断しました。私のイメージする日本の色は青だったので、使ったのは全て青系の毛糸。一つの毛糸玉がなくなるまで同じ場所で編み、次の場所に移動してまた編み始めることを続け、最終的に全長25メートルの作品になりました」

上:ビデオカメラを設置し、座って編み物を続けるセリアさん。毛糸玉がなくなるまで編んだら、次の場所へと旅を続ける 下:9ヵ月間、日本を旅しながら編んだ「Blue Knitting」。青系の毛糸で編まれた作品は全長25メートルある

「Blue Knitting」と名付けられたこの作品は、ロンドンのクラフトカウンシル・ギャラリーで2005年に開催された展覧会「Knit 2 Together: Concepts In Knitting」に展示されます。これが縁となり、キュレーションを務めたフレディ・ロビンズさんが教えるロンドンの名門芸術大学院、ロイヤル カレッジ オブ アートに進学、テキスタイルを専攻します。

亡き叔父さんのセーターで、ダーニングに目覚める

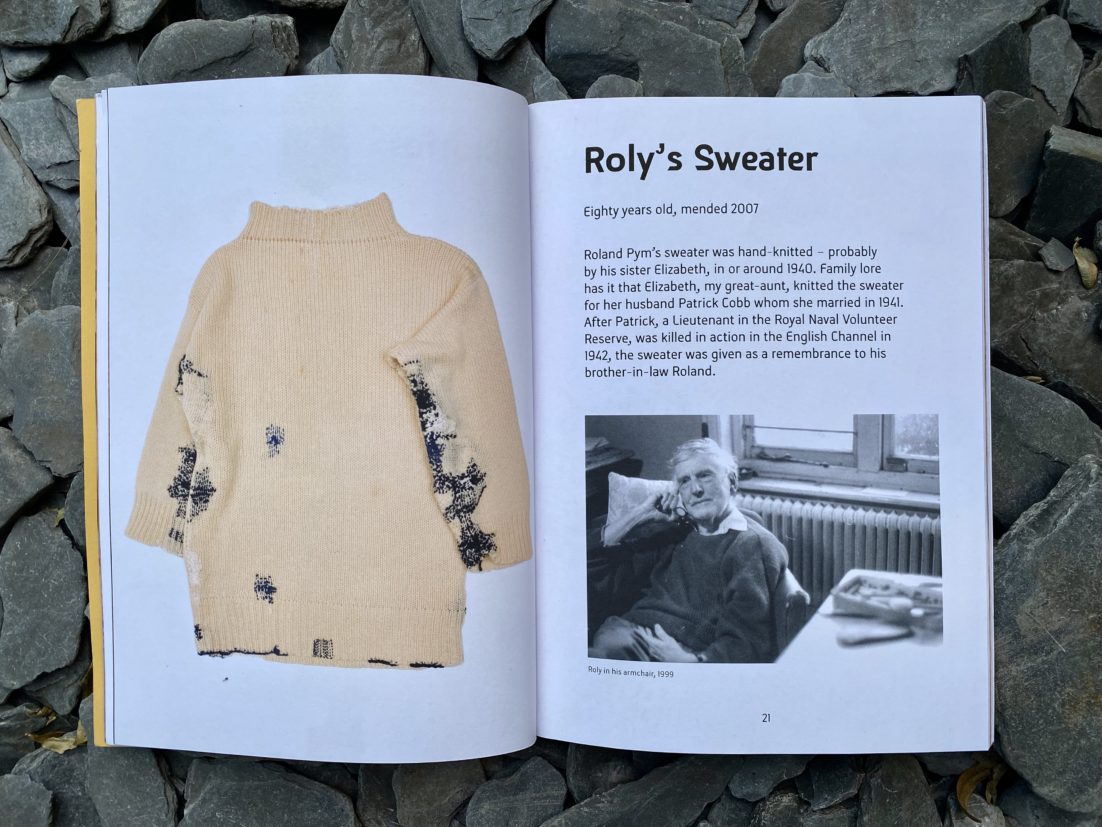

大学院に入学当初はニットの作品を制作していたというセリアさん。手法がダーニングへとシフトしたきっかけは、亡くなったローリー叔父さんがいつも着ていたセーターだったと言います。

「その着古したセーターを手に取った時、亡くなったローリー叔父さんの気配がありありと感じられたんです。それはローリーの姉のエリザベス叔母さんが、夫のパトリックの為に手編みしたものでした。パトリックは第二次世界大戦で戦死し、セーターは弟のローリーが引き継ぐことに。その形見のセーターをローリーはいつも着ていました。それを着てアームチャアに座って絵を描いていた様子は今も目に浮かびます。セーターはかなりボロボロで、よく見るとダーニングの跡もたくさんあって。ローリーは96歳で亡くなるまで独身で、姉のエリザベスと暮らしていたのですが、セーターには彼女がダーニングした跡がいくつもありました。ダーニングされていない穴や擦り切れは、おそらくエリザベスが亡くなった後にできたものだと思います」

ローリーさんの「ボディ」の存在を感じさせた穴や擦り切れと、エリザベスさんが施したダーニングから感じられた「ケア」。そこにまだ残る穴に、セリアはネイビー色の毛糸でダーニングを施します。それは、アーティストとして編み物では表現しきれなかった部分、つまり彼女のなかの「穴」が満たされた瞬間でもあったようです。

服だけでなく、心のケアをする

セリアさんはダーニングを作品にするため、「MEND(直す)」というセッションを始めます。作品の題材になるお直しが必要なものを一般から募集し、その背後のストーリーなどを聞き込む作業です。

「『MEND』のセッションにはいろんなものが持ち込まれました。焦げた穴のあるサリー、ドアに挟まれて破れたセーター、犬の散歩で擦り切れた手袋、亡くなったパートナーのカーディガンなどなど。ドクターのように、まずは手にとってよく観察します。服の袖やズボンに手を入れ、顔を近づけて観察するのはなかなかプライベートな作業です。体臭や香水の香りが染みついていることもあります。服はボディの抜け殻のようなものですから」

「服が介在するので、普通は話さない個人的なことも話しやすいのでしょう。なぜお直ししたいのかなどを聞き込むうちに、それを着ていた人の人物像や、穴や傷の意味が浮き上がってきます。ダーニングに使って欲しい糸などあれば指定してもらいますが、話を聞いて欲しかっただけで、お直しの必要はないケースもありました。この一連のセッションを通して、ダーニングとはセラピーと同じような効果があることがよくわかりました。だから、私はテキスタイルの専門家であり、穴や傷の探偵であり、セラピストだと思っています。ダーニングという手作業だけでなく、人とつながるケアがしたいのです」

ダーニングでお直した預かり物は、展示や撮影した後には持ち主にお返しすることにもこだわっているそうです。それによって、作品が完結するからでしょう。ここをお直ししました! とばかりに穴のあったところをむしろ目立たせるセリアさんのダーニング。それは着ていた人の存在を感じさせ、また服だけでなく、心に空いた穴も同時にケアする行為なのです。

看護の仕事と共通するもの

ダーニングを通して、ケアということへの関心が深まったセリアさんは、看護の勉強も始めます。

「その当時、アートで生計を立てていけるかも定かではなく、興味のあった看護の仕事の資格も取っておこうと思ったんです(笑)。実際に1年間、看護師の仕事もしましたが、やはり表現することが自分のすべきことだと気付き、アート一本に絞る決心が付きました。趣味のように片手間ですることではなく、人生を賭けて行うべきものだと思ったんです。そのことは私が教える学生たちにもよく言ってます」

「看護の勉強からは本当に多くを学びました。看護師の仕事は患者の様子をよく観察することが基本です。体温、脈などのデータだけではなく、顔色や話しぶりをよく観察し、手を当てて、患者の症状を診断します。それは着古された衣服から人生を感じ取るスキルと大差ありません。弱っている人やものを『ケア』する、それは共にありがたい仕事だと思います」

医学生の解剖の授業を聴講しながら、ダーニングをしたこともあったとか。

「人体の解剖は献体された身体に触れ、皮膚の感触や傷、タトゥなどを見て、その身体の生前の人生を感じ取るわけです。学生たちはこの体験を通して身体をよく観察することの重要性を学びます。それは身体的な病気の発見だけでなく、患者の人生や個性を読み取り、どんな『ケア』が必要なのかを考えることでもあります。私も服のダーニングを通して、人を『ケア』することを目指しています」

アーティスト

セリア・ピム

1978年生まれ。イギリス人アーティスト。ハーバード大学で彫刻、ロイヤル カレッジ オブ アートでテキスタイルアートを学ぶ。ニットを題材にするなかでダーニングと出会い、モノとヒトのケアをテーマにロンドンをベースに作品を制作する。現在、ロイヤル カレッジ オブ アートで教鞭を取る。作品は世界各地の展覧会で発表するほか、ダーニングの普及のため、手芸店でのクラスも継続中。http://celiapym.com Instagram @celiapym