感覚を頼りに生み出したオリジナルの技法

日本とアメリカを繋げたスリップウェアにさらなる感銘を受けた十場さんは、帰国後、京都の陶芸学校で基礎を学んだのち、すぐに独学でその技法を身に付けていきました。

緑の渓谷を見下ろす小さな作業場で、肩を入れて体重をかけ、全身で粘土をこねます。粘土を板状にスライスして厚みのある陶板を作ったら、ゆっくりと時間をかけて乾かしていきます。数日かけて半乾きとなったところで、いよいよ化粧土(スリップ)で模様を描いていくのです。

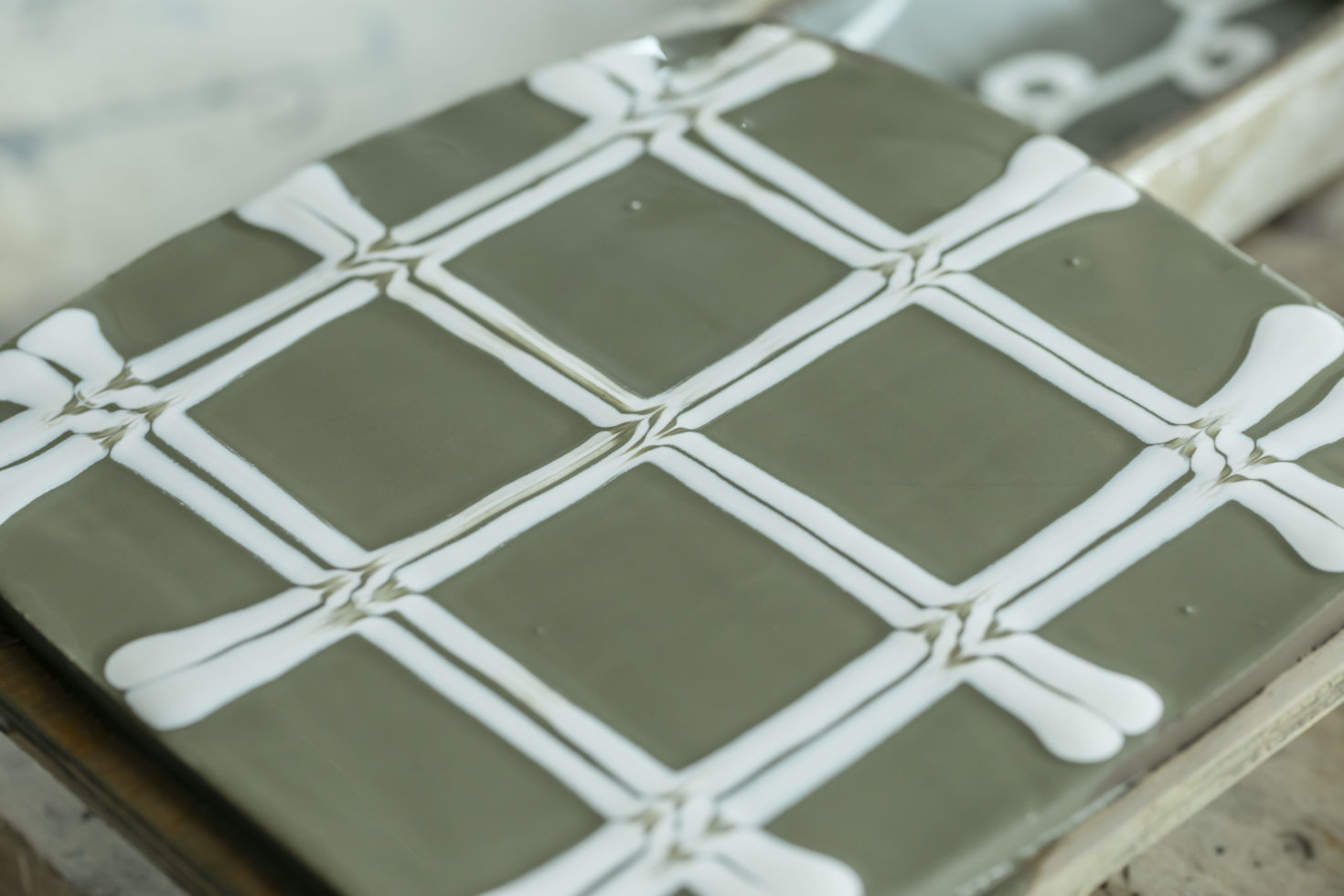

陶板をキャンバスに見立て、真っ白な化粧土がゆっくりと流れ落ちていきます。その滑らかさ、スピード、描かれていく模様、すべては十場さんにしかわからない感覚で静かに進められていきます。描かれた伸びやかな線に、陶房前の松の木からとったという細い松葉で、化粧土を撫でるように模様が付けられます。化粧土が乾いたら、優しい風合いが生まれるという木枠の型を使って、形が整えられていきます。

十場さんが制作するスリップウェアは民藝で知られた一般的なものとは作風が異なり、体が動くまま表現されたかのように、自由で伸びやか、独自の感性で再解釈されたもののようです。化粧土の代わりに白漆を用いたものや、スリップを施した後の焼き締めの器に、赤漆を塗布し低温で焼き付けた「陶胎漆器」なども制作されています。有機物を多く含んだ粘土が母なる大地のように温かく、陶器に薄く塗られた漆はまるで使い込んだ木やレザーのような風合いを生み出します。直接火にかけられる耐熱の鍋や大皿は、使う人が器を火にかけることでその人にしか出せない味のある器に育っていくのだと十場さんは言います。

真っ白な化粧土のラインを横切るように、松葉で作った道具でゆっくりと模様を描いていく。模様が付いた板状の粘土が半乾きになったら、型に押し付けるようにしっかりとはめて形を作る。絵付をしてから形を整えるのがスリップウェアの工程の特徴でもある

世界で注目される力強い作風

「好きなようにやりたいんです。自分がカッコいいと思うものを作りたい。世間や民藝が良いと言っているものではなくて、自分の感覚を信じるというか」。

誰のもとにもつかず、自分の感覚だけを信じて突き進んできた十場さん。作ること、売ること、すべてが試行錯誤だった制作当初は、平日に作陶しては週末に温泉旅館などに売りに行くという日々が続きました。後に、東京での売り先が決まると、見たことのない有機的な器に次々とオーダーが入るようになりました。気が付くと、ショップやギャラリーでの個展でスケジュールが埋まり、その人気は海外にまで飛び火していきます。アメリカの人気ギャラリーで個展も開催し、有名ミュージシャンやスポーツ選手なども彼の作品をコレクションするほど人気を博しています。

「ロサンゼルスではコロナ以前の7年間ほど、毎年展覧会をやっていました。日本では1年にひとつ売れるかどうかというような大きなものが、海外ではすぐに買い手が付きました。評価のされ方が違って面白く、自分の作品をまた別の角度から見ることもできました」。

制作はスリップウェアにとどまらず、湯でといた重曹を窯に入れて化学反応をおこし躍動感あふれる青色を作り出すソーダ釉や、最近では、さらに原始的な野焼きスタイルでの大きな作品作りにも没頭しています。

苦悩の先に見出した、次なるステージ

「食器は仕舞われるものではなく、いつも食卓の真ん中にあって欲しい。オブジェだったら目のつく場所に置かれてあったら、嬉しい。金継ぎで修復された器を見ても、自分の作ったものを“使ってくれている”ってことに、ものすごく喜びを感じますね」。

そんな笑顔の後に、十場さんは思いもよらないことを言いました。

「でもね、もうやめるんです。しばらく器の発表はやめようと思って」。

迷いのない、はっきりとした意志が込められていました。日本だけではなく、海外にも十場さんの器のファンが多いというのに、その決断に不安はなかったのでしょうか。同じことを続けることの意味、新しいことにチャレンジする勇気、十場さんは静かな陶房で、土に触れ炎と格闘しながら、ずっと自らの気持ちと向き合ってきたのでしょう。彼の作り出すものが永遠ではなく、この瞬間が生み出した本当の意味での一点ものなのだという気持ちにさせられるようです。

「今年の秋に初めて、思い切って器なしの展示会をやりました。大きな壺やオブジェだけを並べたギャラリーを目の当たりにして、僕はもうこれをやらなくてはいけないんだと、直感で感じた。食器なしでやらないと、この先の新しい自分を見せられないと思ったんです」。

直火の荒々しさを生かした穴窯での制作を続けるうちに見えてきたことは、表情の異なるものでも、食器シリーズとして販売していかなくてはならないもどかしさ。それは、良いと思ったものだけを世に出したいというアーティストとして素直な思いの先に芽生えた、違和感でした。

「このままやめてしまって大丈夫なのか、という不安もあリます。でも年齢的にも今やっておかないと後悔すると思ったから。体力的にも、大きいものにチャレンジできるのは、今だと。新しいことをやると失敗も増える。でも、その失敗が楽しかったりもするでしょ。次、どうしようどうしよう、という気持ちが僕は楽しい。ワクワクと不安こそが、作ることの面白さなのかもしれないから」。

作り出すものに投影される生き様

今後は、大きな作品を制作していく為、現在自宅から少し離れた場所に新しい工房を建設中だと言います。美しい竹林と、遠く広がる田園を見下ろす、風の抜ける気持ちの良い場所。そのなかでも一番景色の良いところに、まるで能舞台のように、3メートル近くもある大きな窯を組み上げる予定です。

次なる野望を語りながら、十場さんは、魯山人の生き方が好きだと教えてくれました。料理や茶道にも没頭する十場さんらしく、自由で型にはまらずいろんなものを作り上げてしまう魯山人の器用さと、世間に対してはどこか不器用さを併せ持つ生き方が、好きなのだと言います。

『自然に対する素直さだけが美の発見者である』と語った魯山人。土と炎を上手に操りながらも、決して完璧にはならないことが美しさの本源あることを、十場さんは感じ取っています。感情が体を手を動かしていくように、原野をかける子供のように無邪気な心を持つ陶芸家。建設中の工房の敷地に、切らずに残した大きな桜の木が満開に花咲く頃、この地でまた新たな十場天伸の作品が生まれるに違いありません。

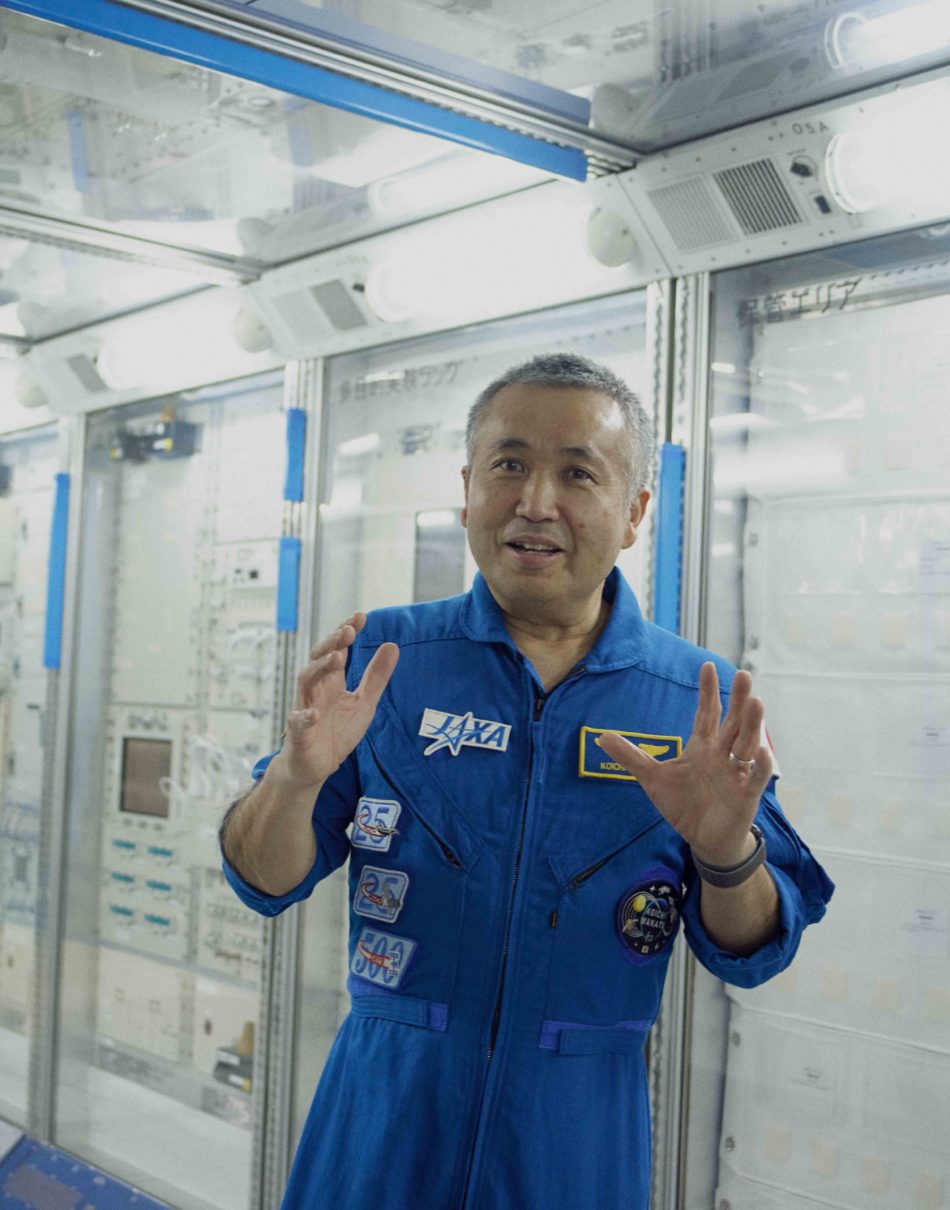

陶芸家

十場天伸

じゅうば・てんしん 1981年生まれ。兵庫県神戸市出身。学生時代に島根県でスリップウェアと出合い、陶芸家を志す。沖縄でガラス工芸に従事し、アメリカ・ペンシルベニア州への留学を経て京都伝統工芸専門学校に入学。卒業後は弟子入りせず、2007年につくも窯を築窯。国内、海外のギャラリーで展示会を開催し人気を集める。茅葺きの自宅や自作の茶室など、生活スタイルにも注目が集まる。http://www.tsukumogama.com/ Instagram @tenshinjuba