いけ花を日常に転換させていくこと

いけ花、華道。花という身近な存在でありながら、言葉のイメージが持つ孤高さゆえどこか手の届かない世界のように感じることもあるでしょう。「花をいける」という行為をもっと身近なものに感じて欲しいと、華道家の上野雄次さんは世界を舞台に活動を続けています。いけ花ではなく「花いけ」と呼ぶのにも、世界中の花をいける人々とフラットな関係で繋がりたい、という想いが込められているのです。

「花をいけるという行為が大衆に向けた文化だとしたら、もっとわかりやすくて、日用的な楽しみとして存在しなければ意味がないと思うんです。今生きている人たちにとって有意義なものであるかどうかが、僕にとっての大事な着地点。花いけは、踊り、歌、絵を描くことと同じ遊芸のひとつなんです。遊びだから、第一に楽しくなくてはいけない。例えば子供に何か良い刺激がポンと入って気分が上がった時、歌い出したり、踊り出したり、急に走り出したり。そういう感覚と同じところに、花いけもあるはずなんです」

19歳の少年の心を動かした衝撃の景色

600年も続いてきたいけ花の歴史のなかで、時代時代で様々な流派や教室が存在したと言います。それは、貴族や僧侶にのみ許される嗜みとして始まったいけ花が、次第にあらゆる階層の人々に広がり、近代化とともに新たな様式や解釈が生まれて行った証しでもあります。上野さんは、花いけを指導する立場でありながら、当初から花を用いたライブパフォーマンスを各地で行い、インディペンデントの立場で独自の世界を作り上げてきました。花いけバトル、即興パフォーマンス、大型アートオブジェ、自らの車までもが植物のオブジェを背負った走るアートになり、花と芸術を繋ぐ無限の可能性を見せてくれているのです。

上野さんと花を結びつけたすべての始まりは、彼が19歳の時のことでした。高校で学んだグラフィックを仕事にも生かしたいと、グラフィックデザイナーのアシスタントの仕事について間もない頃だったと言います。

「社会に出てまだ1年。素地が何もないなかでデザイン事務所に入ったので、自分に自信をつける為にいろんな物事を見て回ったんです。映画、音楽、ギャラリー、美術館にもよく通いました。そんな時、たまたま目にしたポスターに導かれるようにしてたどり着いたのが、華道家、勅使河原宏の空間インスタレーションだったんです。この方が何者であるかなんて突き止めようとも思って観ていなくて、ただ目の前にあるすごいものへの衝撃にやられました。その場に3、4時間、いやもっといたかもしれない。ようやく周囲の会話から、どうやらこれがいけ花らしいと気が付くんです。帰りに購入した勅使河原宏の父である勅使河原蒼風の『花伝書』にも、さらなる刺激を得ました」

花を手にした、苦悩の時間を乗り越えて

最初の10年は、触れるだけで劣化していく植物とどう付き合えばいいか、苦しむ毎日だったと言います。衝撃の出合いが授けたいけ花への強い想いは、なぜ今日まで枯れることなく、上野さんの心を潤し続けてきたのでしょうか。

「非常に早い段階で、これは何かすごいことが起きる場所だと、ここには真実があるなと思ったんです。そこに手が届くような人間になりたいという想いがずっとあったんです。でも20年近くろくに花をいけられていなかったし、何で続けてきたんだろうと思うほど、苦しんでいました。自分のやっていたこととイメージがずっとずれていたんです。若い頃の僕は、自己愛が今よりも強くて、花に自分を投影することができませんでした。花のような可愛らしい存在に自分を重ねられなかったんです。でも40歳すぎてから、なんか合い出した、という感じです。今では、これなしではまともに生きていくことはできないですね」

静と動。内なる自分を外から見ること

上野さんが主宰する「花いけ教室」では、あえて流派とは違うところで、花をいけるという行為の真髄を反芻し、世界中の人と共有できる考え方や姿勢を伝え続けています。その一方で、花を取り巻く世界に彼の心を繋ぎ止めたものと呼べるのが、自らをさらけ出して花と対峙していく表現活動や、ライブパフォーマンスでした。思考を積み上げていく「静」と、感情を燃やしていく「動」。相対するふたつの方面から、花いけのあり方を上野さんは見せてくれるのです。

「表現活動は、僕が華道を続ける最大の動機です。それは、僕がやったことが表出して、自分自身も客観的に僕以外の人たちと同じような角度でものを見られるという状況を生み出すことでもあるんです。伝統的と思われるような花をいけるスタイルも、舞台で行うライブパフォーマンスも、表現としては同じことなんです」

即興性が見せる真のリアリティ

無数の竹が創り出す茶室は空白の闇を生み出し、彼の腕から溢れこぼれ出ていく薔薇の花弁は、まるでしたたる血のように艶かしい。即興から生まれていく思いも寄らぬ行為が、観る人の心を掴みます。それは時に、儀式のように厳かでいて、幻想的な空気を呼び込んでいくのです。

「即興で行うパフォーマンスというのは、いけ花が持っている本当に重要な角度なんです。植物は切ってしまったら決してもとには戻れない。だから、その場の判断で積み上げていくんです。花をいけること自体が、常に即興でなくてはいけないんですね。“今ここでどう判断するか”ということの連続でしかないんです。即興的な側面をより強調して、より新鮮な思いで観てもらえるようなものとして始めたのがライブパフォーマンスなんです」

花の命を紡ぐこと

花いけをする上野さんの足元で、大きく広げられた漆黒の布に横たわる枝々からは、まだ呼吸を続ける植物が生命の粒を空気中に放出しているかのようです。あらゆる美しいものが持っている、根本的なバランスを大切にしたいという上野さん。その手で積み上げられるシンプルで絶妙な美のバランスは、花の命を紡ぐことから始まっているのです。

「今この瞬間に、自分のなかに舞い込んできたこと、訪れたこと。その感動というのは、必ずついて回るんです。その“今”という時間をどれだけ深く自分のなかに取り込むことができるか。花をいけるという行為自体が、破壊行為から始まるわけですから、未来に向けて予定調和じゃないことが起きる直前、その“今”を演出しているんです。植物含め生命というのは生殖行為が最大のミッションですから、その直前、もしくは最大のタイミングで搾取していくわけです。非常にリアリティをもって痛みを伴いながら、そのことを感じ得ていなければ、良い花はいけられないんです。刻一刻と変わっていく花の美しさの状態を、見届けてあげる行為なのかもしれません」

美しさも個性も、花は人のような佇まい

すっと背を伸ばした姫百合。ぐねっと横を向いたアネモネ。ダイナミックに両手を広げる木蓮も、もうこれが最後の美しさと言わんばかりの椿も。器のなかに納まるのは、これ以上でもこれ以下でもない、花たちの最適な居所のようです。キャリア36年になる上野さんにとって、花との関わりは年々深くなっていき、時には花が自らの分身のように思える瞬間もあると言います。

「生殖器である花頭を顔のように見立て、茎や葉は手足のように見る。それは、昔から人が花を擬人化して自分や大切な人へなぞらえてきたように、美しい花に自らを投影したり、美しさを模倣したいという願望の現れなのでしょう」

「器のなかで重力にしっかりとあらがって、毅然としたような態度で花が入っていると、多少髪が乱れていたとしても、それも個性になるんです。洋服も同じで、プライドを持って堂々と着ている人こそ、美しい佇まいですよね。花は、どこから見ても大丈夫なように、人間のような状態に仕上げることがとても大事なんです。人間に対する興味と同じような状態を作品のなかに仕上げていくこと。正面性がはっきりしていて、どこから見ても完全体であるという必要性があると思うんです」

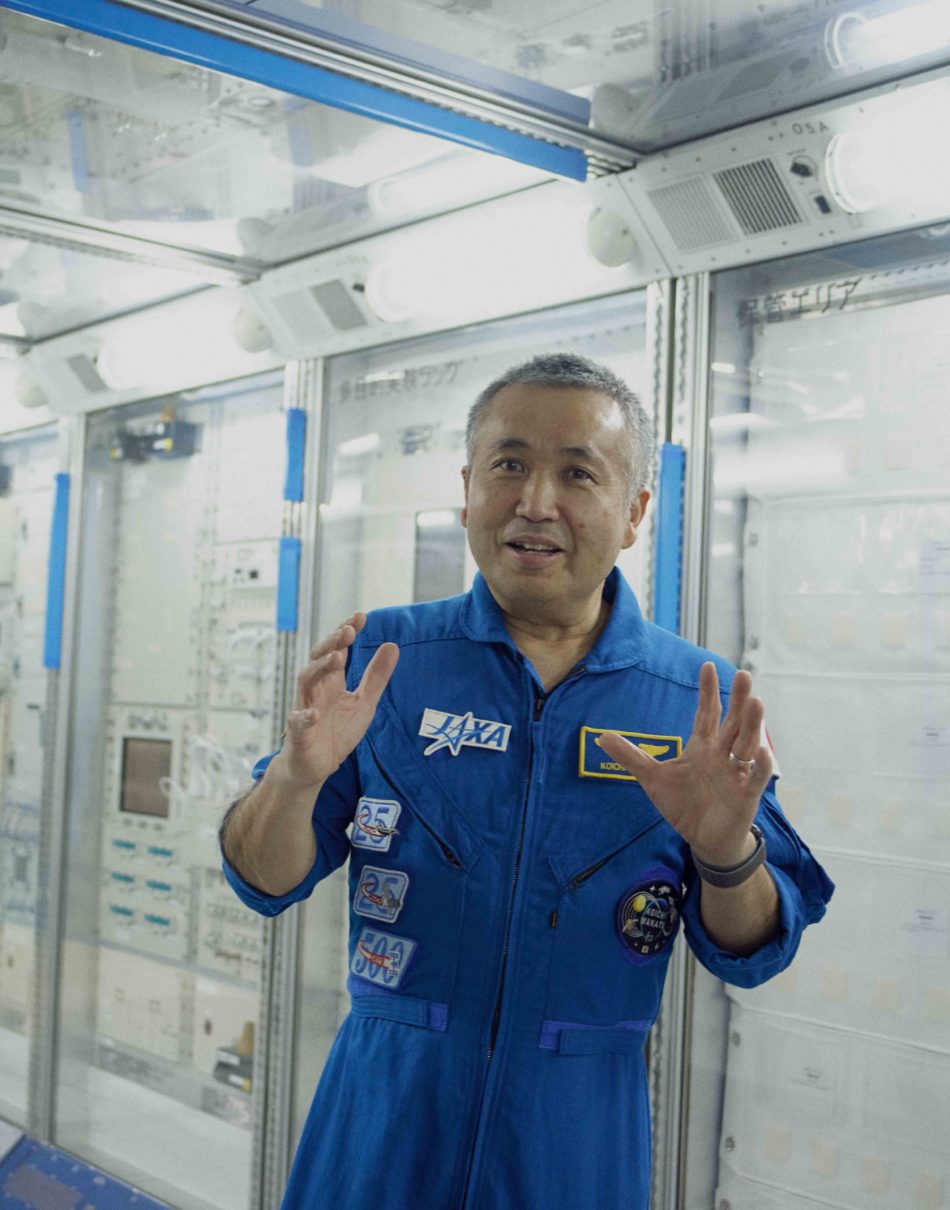

華道家・アーティスト

上野雄次

うえの・ゆうじ 京都府生まれ、鹿児島出身。華道家・勅使河原宏の前衛的ないけ花の作品に出合い華道を学び始める。花をいけるという行為を「花いけ」と呼び、流派にとらわれないインディヴィジュアルな立場で、活動を続ける気鋭の華道家。日本に留まらず、中国、韓国、バリ島、ロンドン、ドイツなどなどからのオファーも多く、国内外で展覧会や作品発表、イベントの美術なども手がけている。「花いけ」のライブパフォーマンスにも力を入れており、想像と破壊を繰り返しながら生まれるその美は、各分野から支持を得ている。詩人やミュージシャン、ファッションデザイナー、写真家などとのコラボレーションも行う。著書に『花いけの勘どころ』(誠文堂進光社刊)がある。Instagram @ug_ueno